Bewerbung für die Austragung der Olympischen Spiele 1936

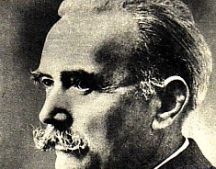

Bereits 1906 hatte sich Deutschland als Austragungsort für die Olympischen Spiele beworben und den Zuschlag erhalten. Dann kam der Erste Weltkrieg und die Spiele fanden nicht statt. In den Zwanziger Jahren bewarb man sich erneut - diesmal für die Spiele im Jahre 1936 - und wurde 1931 vom Internationalen Olympischen Komitee erneut ausgewählt. Nach dem ersten Weltkrieg war Deutschland zunächst völlig vom olympischen Geschehen isoliert. Erst als Dr. Theodor Lewald 1924 auf einer Sitzung des IOK in Paris von Pierre de Coubertin als Mitglied in das IOK aufgenommen wurde, war die deutsche Nation wieder im IOK vertreten. Bereits 1926 wurde Dr. Lewald in das

Präsidium des

IOK berufen. Von

dem Zeitpunkt an

war es hauptsächlich seinen Bemühungen zu verdanken,

dass die XI. Olympischen

Spiele an Berlin vergeben wurden. Nachdem 1931 die Entscheidung

darüber

gefallen war, das Berlin Austragungsort für die Spiele von

1936 sein würde,

begannen die Vorüberlegungen wie das Projekt Olympische Spiele

am besten

umgesetzt werden könnte. Die Verhandlungen über die

Finanzierung und über die

Beteiligung der Stadt gingen zunächst nur schleppend voran.

Denn zu diesem

Zeitpunkt liefen die Vorbereitungen für die Teilnahme der

deutschen Mannschaft

an den Spielen 1932 in Los Angeles auf Hochtouren. Doch auch die

Teilnahme der

deutschen Mannschaft an den Spielen 1932 stellte bereits eine erste

Maßnahme

dar, um für die Spiele im eigenen Land zu werben. Mit der

deutschen Teilnahme

an den Spielen von 1932 sollte den Nationen verdeutlicht werden, dass

Deutschland selbst unter schwierigsten wirtschaftlichen und politischen

Bedingungen bereit war, olympischen Geist zu zeigen.

das

Präsidium des

IOK berufen. Von

dem Zeitpunkt an

war es hauptsächlich seinen Bemühungen zu verdanken,

dass die XI. Olympischen

Spiele an Berlin vergeben wurden. Nachdem 1931 die Entscheidung

darüber

gefallen war, das Berlin Austragungsort für die Spiele von

1936 sein würde,

begannen die Vorüberlegungen wie das Projekt Olympische Spiele

am besten

umgesetzt werden könnte. Die Verhandlungen über die

Finanzierung und über die

Beteiligung der Stadt gingen zunächst nur schleppend voran.

Denn zu diesem

Zeitpunkt liefen die Vorbereitungen für die Teilnahme der

deutschen Mannschaft

an den Spielen 1932 in Los Angeles auf Hochtouren. Doch auch die

Teilnahme der

deutschen Mannschaft an den Spielen 1932 stellte bereits eine erste

Maßnahme

dar, um für die Spiele im eigenen Land zu werben. Mit der

deutschen Teilnahme

an den Spielen von 1932 sollte den Nationen verdeutlicht werden, dass

Deutschland selbst unter schwierigsten wirtschaftlichen und politischen

Bedingungen bereit war, olympischen Geist zu zeigen.Alles begann am 29. Januar 1927, an diesem Tag befasste sich der deutsche olympische Ausschuss zum ersten Mal mit dem Gedanken sich um die Ausrichtung der XI. Olympischen Spiele 1936 zu bewerben. In seiner Abschlussrede auf dem Berliner Kongress 1930 schloss Theodor Lewald mit den Worten: "Auf Wiedersehen 1936 in Berlin!" - Und er sollte recht behalten!

. Die Spiele 1936 Berlin gelten als die pompösesten Spiele der Neuzeit. Um dieses gelingen zu lassen galt es zahlreiche Hürden zu überwinden und viele Aufgaben zu bewältigen. ...Nach dem ersten Weltkrieg war Deutschland zunächst völlig vom olympischen Geschehen isoliert. Erst als Dr. Theodor Lewald 1924 auf

einer

Sitzung des IOK in

Paris von Pierre de Coubertin als Mitglied in das IOK aufgenommen

wurde, war die deutsche Nation wieder im IOK vertreten. Bereits 1926

wurde Dr. Lewald in das Präsidium des IOK berufen. Von dem

Zeitpunkt an war es hauptsächlich seinen Bemühungen

zu verdanken, dass die XI. Olympischen Spiele an Berlin vergeben

wurden. Nachdem 1931 die Entscheidung darüber gefallen war,

das Berlin Austragungsort für die Spiele von 1936 sein

würde, begannen die Vorüberlegungen wie das Projekt

Olympische Spiele am besten umgesetzt werden könnte. Die

Verhandlungen über die Finanzierung und über die

Beteiligung der Stadt gingen zunächst nur schleppend voran.

Denn zu diesem Zeitpunkt liefen die Vorbereitungen für die

Teilnahme der deutschen Mannschaft an den Spielen 1932 in Los Angeles

auf Hochtouren. Doch auch die Teilnahme der deutschen Mannschaft an den

Spielen 1932 stellte bereits eine erste Maßnahme dar, um

für die Spiele im eigenen Land zu werben. Mit der deutschen

Teilnahme an den Spielen von 1932 sollte den Nationen verdeutlicht

werden, dass Deutschland selbst unter schwierigsten wirtschaftlichen

und politischen Bedingungen bereit war, olympischen Geist zu zeigen.

einer

Sitzung des IOK in

Paris von Pierre de Coubertin als Mitglied in das IOK aufgenommen

wurde, war die deutsche Nation wieder im IOK vertreten. Bereits 1926

wurde Dr. Lewald in das Präsidium des IOK berufen. Von dem

Zeitpunkt an war es hauptsächlich seinen Bemühungen

zu verdanken, dass die XI. Olympischen Spiele an Berlin vergeben

wurden. Nachdem 1931 die Entscheidung darüber gefallen war,

das Berlin Austragungsort für die Spiele von 1936 sein

würde, begannen die Vorüberlegungen wie das Projekt

Olympische Spiele am besten umgesetzt werden könnte. Die

Verhandlungen über die Finanzierung und über die

Beteiligung der Stadt gingen zunächst nur schleppend voran.

Denn zu diesem Zeitpunkt liefen die Vorbereitungen für die

Teilnahme der deutschen Mannschaft an den Spielen 1932 in Los Angeles

auf Hochtouren. Doch auch die Teilnahme der deutschen Mannschaft an den

Spielen 1932 stellte bereits eine erste Maßnahme dar, um

für die Spiele im eigenen Land zu werben. Mit der deutschen

Teilnahme an den Spielen von 1932 sollte den Nationen verdeutlicht

werden, dass Deutschland selbst unter schwierigsten wirtschaftlichen

und politischen Bedingungen bereit war, olympischen Geist zu zeigen.Bauliche Massnahmen für Olympia 1936 in Berlin

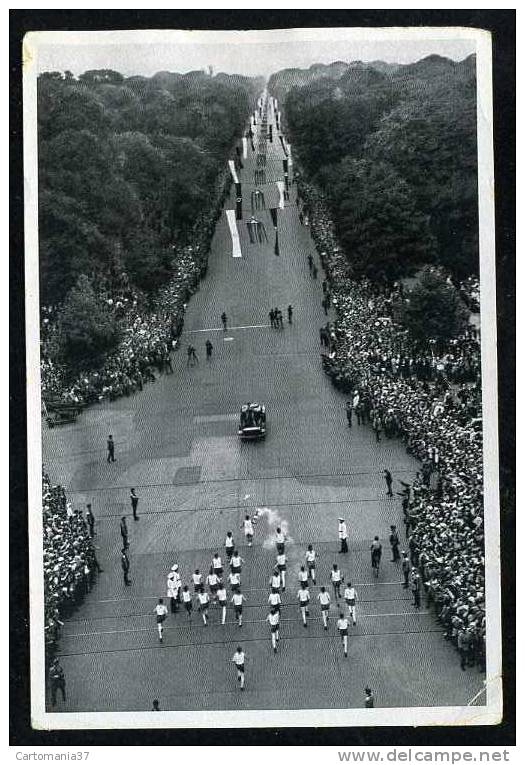

Die endgültige Genehmigung für die Durchführung der Bauten auf dem Stadiongelände kam am 14. Dezember 1933 vom Reichskanzler Adolf Hitler. Ende 1934 waren die Arbeiten rings um das Reichssportfeld in vollem Gange. Tag und Nacht schafften tausende von Händen, um die vielen Bauten rechtzeitig fertig zu stellen. Weite Flächen wurden eingeebnet und mit Rasen belegt. Es entstanden neue Laufbahnen, breite Straßen und Brücken so wie

neue Bahnhöfe

in unmittelbarer

Nähe zum Reichssportfeld. Dazu gehörte z.B. die

Triumphstrasse, die vom Berliner Schloss zum Reichssportfeld

führte. Auf ihr fand der festliche Einzug und Aufmarsch am

Eröffnungstag statt. Auch die komplette Charlottenburger

Chaussee, die vom Berliner Zentrum zum Reichssportfeld führte,

bekam auf 12 km Länge eine neue Asphaltdecke sowie neue

Radfahrwege. Eine Umgestaltung erfuhr auch der Platz am

Großen Stern, der den Anforderungen nicht mehr entsprach.

Insgesamt wurden ca. 600.000 cbm Erdreich bewegt und 30.500 cbm

Werksteine, 17.200 t Zement sowie 7.300 t Eisen verarbeitet. Das

Reichssportfeld lag mitten im Grunewald am westlichen Rand von Berlin

auf einer Hochfläche. Flächenmäßig

war das Reichssportfeld ca. 500 Morgen groß. Leitender

Architekt der hier entstehenden Sportstätten war Werner March.

wie

neue Bahnhöfe

in unmittelbarer

Nähe zum Reichssportfeld. Dazu gehörte z.B. die

Triumphstrasse, die vom Berliner Schloss zum Reichssportfeld

führte. Auf ihr fand der festliche Einzug und Aufmarsch am

Eröffnungstag statt. Auch die komplette Charlottenburger

Chaussee, die vom Berliner Zentrum zum Reichssportfeld führte,

bekam auf 12 km Länge eine neue Asphaltdecke sowie neue

Radfahrwege. Eine Umgestaltung erfuhr auch der Platz am

Großen Stern, der den Anforderungen nicht mehr entsprach.

Insgesamt wurden ca. 600.000 cbm Erdreich bewegt und 30.500 cbm

Werksteine, 17.200 t Zement sowie 7.300 t Eisen verarbeitet. Das

Reichssportfeld lag mitten im Grunewald am westlichen Rand von Berlin

auf einer Hochfläche. Flächenmäßig

war das Reichssportfeld ca. 500 Morgen groß. Leitender

Architekt der hier entstehenden Sportstätten war Werner March.Das Olympiastadion in Berlin und der Umbau für Olympia 1936

Errichtet wurde das Stadion für die Olympischen Spiele 1916, die aber wegen des ersten Weltkrieges ausfallen mussten. Den Ansprüchen von 1916 genügte das Stadion, doch für die Spiele von 1936 waren die technischen Einrichtungen zu veraltet, und das Stadion dem Andrang der Besucher nicht gewachsen. Zunächst zog man den Neubau des Stadions an einer anderen Stelle in Erwägung. Die Kosten die dadurch entstanden wären und die Problematik der Verkehrsanbindung zwangen die Organisatoren, nach einer anderen Möglichkeit zu suchen. Diese fanden sie in einer ausgeklügelten Umbaulösung, die sowohl den Sportlern als auch den Zuschauern gerecht wurde. Das Neubauprojekt schied damit aus.Für den Umbau des Stadions an der Stelle, an der es stand, sprach zudem die Tatsache, dass das Stadion im Anschluss an die Olympischen Spiele weiterhin genutzt werden würde. Denn die Deutsche Hochschule für Leibesübungen lag direkt nebenan. So entstand nicht nur eine grandiose Arena für die olympischen Wettkämpfe, sondern auch eine Ausbildungsstätte für tausende Studenten. Im November 1932 wurden erste Pläne zum

Ausbau des

Grunewaldstadions zum Olympia-Stadion

vorgelegt. Die Radrennbahn, in die das Stadion eingelassen war, sollte

mit dem Stadion verschmelzen. Die Innenfläche des Stadions

sollte um fünf Meter gesenkt werden, damit die

Zuschauerränge bis an die Kampfstätte

herangeführt werden konnten. Man erhoffte sich dadurch Platz

für rund 80.000 Zuschauer zu schaffen. Der Umbau begann im

Oktober 1933 mit dem Abriss das alten Stadions auf dem Gelände

der Grunewaldrennbahn. Auch zwei der drei Rennbahntribünen

wurden niedergerissen. Die dritte Tribüne kam in der Westecke

des Geländes als Tribüne für den Reitplatz

zum Einsatz. Im Mai 1935 waren 2.300 Menschen mit den Arbeiten am

Stadion beschäftigt. Für die Betonarbeiten gab es

drei Schichten, so dass rund um die Uhr gearbeitet werden konnte.

Ausbau des

Grunewaldstadions zum Olympia-Stadion

vorgelegt. Die Radrennbahn, in die das Stadion eingelassen war, sollte

mit dem Stadion verschmelzen. Die Innenfläche des Stadions

sollte um fünf Meter gesenkt werden, damit die

Zuschauerränge bis an die Kampfstätte

herangeführt werden konnten. Man erhoffte sich dadurch Platz

für rund 80.000 Zuschauer zu schaffen. Der Umbau begann im

Oktober 1933 mit dem Abriss das alten Stadions auf dem Gelände

der Grunewaldrennbahn. Auch zwei der drei Rennbahntribünen

wurden niedergerissen. Die dritte Tribüne kam in der Westecke

des Geländes als Tribüne für den Reitplatz

zum Einsatz. Im Mai 1935 waren 2.300 Menschen mit den Arbeiten am

Stadion beschäftigt. Für die Betonarbeiten gab es

drei Schichten, so dass rund um die Uhr gearbeitet werden konnte.Die Arbeiter, die für die Erdbewegungen zuständig waren, arbeiteten in zwei Schichten. Nur die Holzverschalungen für die Betongüsse wurden ausschließlich während einer Schicht bei Tageslicht aufgestellt, da Gerüstarbeiten bei Dunkelheit für die Arbeiter zu große Gefahren bargen. Die erste Lieferung an Muschelkalk, aus dem die Pfeiler des Stadions bestanden, kam am 3. Juni 1935. Um die insgesamt 136 Pfeiler von 13,5 m Höhe und mit einem Durchmesser von 1 x 1,5 m zu bauen, die den kompletten Oberrang trugen, waren 450 Wagons Muschelkalk notwendig. Ende August 1935 kam der letzte Zug mit Muschelkalk an der Großbaustelle Reichsportfeld an. Neben den Pfeilern sollte auch die komplette Fassade des Stadions mit Muschelkalk verkleidet werden, da dieser Rohstoff sehr wetterbeständig war und optisch auch viel mehr hermachte als der Beton, aus dem der Großteil des Stadions bestand. Für die Verkleidung benötigte man ca. 5.000 cbm Platten mit einer Dicke von 5 cm. Die Lieferung der riesigen Mengen an Muschelkalk übernahmen zwölf verschiedene Firmen. Das Olympia-Stadion war das Kernstück des Reichssportfeldes. Es besaß alle sportlichen Einrichtungen, die nach internationalen Regeln und Maßen vorhanden sein mussten. Auf 100.000 Plätzen konnten die Zuschauer den Wettkämpfen folgen. Davon waren 65.000 Sitzplätze und 35.000 Stehplätze.

Das Olympische Dorf 1936 in Döberitz

Das Olympische Dorf, in dem die Athleten während der Spiele (1. bis 16. August 1936) untergebracht werden sollten,

wollte man als

erholsame Oase, fernab des Trubels, gestalten. Die Planungsleitung

übertrug man dem Architekten Werner March, der schon

für das Reichssportfeld und das Olympiastadion beauftragt

worden war. Ein passendes Gelände fand man in

Döberitz unweit von Berlin auf einem von der deutschen

Wehrmacht zur Verfügung gestellten Gelände.

Die gesamte Anlage, immerhin rund 540.000m², wurde

landschaftlich nach den Ideen des Architektenteams und

natürlich denen der NS-Führung gestaltet.

Große Mengen Erde wurden bewegt, um einen oberen und einen

unteren Dorfteil, Hügel und einen See anzulegen. Um diese

künstliche

sollten,

wollte man als

erholsame Oase, fernab des Trubels, gestalten. Die Planungsleitung

übertrug man dem Architekten Werner March, der schon

für das Reichssportfeld und das Olympiastadion beauftragt

worden war. Ein passendes Gelände fand man in

Döberitz unweit von Berlin auf einem von der deutschen

Wehrmacht zur Verfügung gestellten Gelände.

Die gesamte Anlage, immerhin rund 540.000m², wurde

landschaftlich nach den Ideen des Architektenteams und

natürlich denen der NS-Führung gestaltet.

Große Mengen Erde wurden bewegt, um einen oberen und einen

unteren Dorfteil, Hügel und einen See anzulegen. Um diese

künstliche Natur zu beleben, ließ man eine

große Zahl von Wasservögeln und -tieren aus dem

Berliner Zoo herbeischaffen. Mit Hilfe der Heeresverwaltung entstanden

auf

der großen

Fläche nun rund 150 Gebäude, ausgeführt von

regionalen Firmen. In den 140 meisst einstöckigen Quartieren

sollten 3.738 ausschließlich männliche Sportler

untergebracht werden, die 328 Sportlerinnen brachte man

in direkter Stadionnähe unter. Während der

Spiele stellte sich aber heraus, das aufgrund des vielen

Begleitpersonals wesentlich mehr Plätze, nämlich

über fünftausend, benötigt wurden. Diese

ursprünglich offenbar nicht eingeplanten Personen brachte man

in den ebenfalls neu errichteten Kasernenblöcken

außerhalb des Dorfes unter.

Natur zu beleben, ließ man eine

große Zahl von Wasservögeln und -tieren aus dem

Berliner Zoo herbeischaffen. Mit Hilfe der Heeresverwaltung entstanden

auf

der großen

Fläche nun rund 150 Gebäude, ausgeführt von

regionalen Firmen. In den 140 meisst einstöckigen Quartieren

sollten 3.738 ausschließlich männliche Sportler

untergebracht werden, die 328 Sportlerinnen brachte man

in direkter Stadionnähe unter. Während der

Spiele stellte sich aber heraus, das aufgrund des vielen

Begleitpersonals wesentlich mehr Plätze, nämlich

über fünftausend, benötigt wurden. Diese

ursprünglich offenbar nicht eingeplanten Personen brachte man

in den ebenfalls neu errichteten Kasernenblöcken

außerhalb des Dorfes unter.Der Olympische Fackellauf Athen - Berlin 1936

Zu den Olympischen Spielen in Berlin 1936 fand zum ersten Mal ein Fackellauf statt. Nach der Idee von Carl

Diem wurde die

Olympische Fackel in Griechenland entzündet und durch

Carl

Diem wurde die

Olympische Fackel in Griechenland entzündet und durch3400 Fackelläufer zur Eröffnungsveranstaltung nach Berlin getragen. Die Fackel

war 27 Zentimeter groß und wog 450 Gramm.Die Spitze der Fackel bestand aus Magnesium, das eine Brenndauer von ungefähr zehn Minuten hatte, hergestellt und kostenlos zur Verfügung gestellt wurde die Fackel von der Firma Krupp in Essen.

Auf dem Schaft wurde die Strecke des Laufes als stilisierte Routenkarte eingraviert. Darüber ist ein Adler mitangelegten Schwingen, welcher die olympischen Ringe

in den Fängen trägt, abgebildet. Unter dem Adler steht der Schriftzug

„Fackel-Staffellauf/Olympia-Berlin/1936“. Auf dem Teller ist kreisrund „Als Dank dem Träger „ Organisations-Komitee für die XI. Olympiade Berlin 1936“ eingraviert, auf der Unterseite des Tellers „Krupp Nirosta V2A Stahl“ und „Stiftung der Fried. Krupp A. G., Essen“. Der Laufführte über eine Distanz von 3075 Kilometern durch sieben Länder Der Lauf begann in Olympia am 20. Juli 1936 und führte über Athen, Delphi, Sofia am 25. Juli, Belgrad am 27. Juli, Budapest am 28. Juli, Wien am 29. Juli) und Prag am 30. Juli). Am 1.

August

um 11:42 Uhr

erreichte die Fackel das Berliner Stadtgebiet.

Bevor das Olympische Feuer ins Olympiastadion gebracht

wurde, feierte man seine Ankunft in einer

„Weihestunde“ mit 20.000

Mitgliedern der Hitlerjugend und 40.000 SA-Männern im Berliner

Lustgarten. Zwei „Altäre“,

einer im

Lustgarten und einer vor dem gegenüberliegenden

Berliner

Stadtschloss, wurden von Fackelläufer Siegfried

Eifrig entzündet. Beide Flammen brannten bis zum Ende der

Olympischen Spiele. Der Schlussläufer des Fackellaufes war der

Leichtathlet Fritz Schilgen, er entzündete während

der Eröffnungsveranstaltung die Olympische Flamme.

Anschließend brachten Fackelläufer die Flamme zu den

weiteren olympischen Wettkampfstätten in Kiel am 2. August und

Berlin Grünau am 7. August.

August

um 11:42 Uhr

erreichte die Fackel das Berliner Stadtgebiet.

Bevor das Olympische Feuer ins Olympiastadion gebracht

wurde, feierte man seine Ankunft in einer

„Weihestunde“ mit 20.000

Mitgliedern der Hitlerjugend und 40.000 SA-Männern im Berliner

Lustgarten. Zwei „Altäre“,

einer im

Lustgarten und einer vor dem gegenüberliegenden

Berliner

Stadtschloss, wurden von Fackelläufer Siegfried

Eifrig entzündet. Beide Flammen brannten bis zum Ende der

Olympischen Spiele. Der Schlussläufer des Fackellaufes war der

Leichtathlet Fritz Schilgen, er entzündete während

der Eröffnungsveranstaltung die Olympische Flamme.

Anschließend brachten Fackelläufer die Flamme zu den

weiteren olympischen Wettkampfstätten in Kiel am 2. August und

Berlin Grünau am 7. August.